Als Hamburgerinnen hat uns das vergangene Wochenende alle drei gebeutelt – wenn auch mit unterschiedlichem Abstand. Wie wir Krawalle und Chaos überstanden haben, und wie es uns am Montag danach geht, haben wir für euch aufgeschrieben. Den Anfang macht Verena, die in Altona wohnt und am nächsten dran war.

Mein persönliches G20-Wochenende begann mit einem Schulterzucken. Und es endete in Demut. Das Schulterzucken war so ein Reflex, den ich immer habe, wenn Leute um mich herum einen Hauch zu viel Panik verbreiten: Je mehr Bekannte mir erzählten, dass sie während dieser Tage Hamburg verlassen, Kinder nicht nur freitags sondern auch schon donnerstags aus der Schule nehmen, desto wurstiger wurde ich. Vielleicht, weil Krawalle in der Schanze – etwa jedes Jahr am 1. Mai – schon so oft an mir vorbeigegangen waren, dass ich im drei Kilometer entfernten Ottensen erst per Social Media etwas davon mitbekam.

Pläne fürs Gipfel-Wochenende: streichen, Fußball, Kinderparty

Unser Plan: möglichst wenig aus unserem Viertel rausbewegen, Schlafzimmer streichen, Samstag dann ein Fußballturnier (mein Sohn) und eine Geburtstagseinladung (meine Tochter). Wie hatte der Bürgermeister gesagt? “Manche Leute werden am 9. Juli verwundert feststellen, dass der Gipfel schon vorbei ist.”

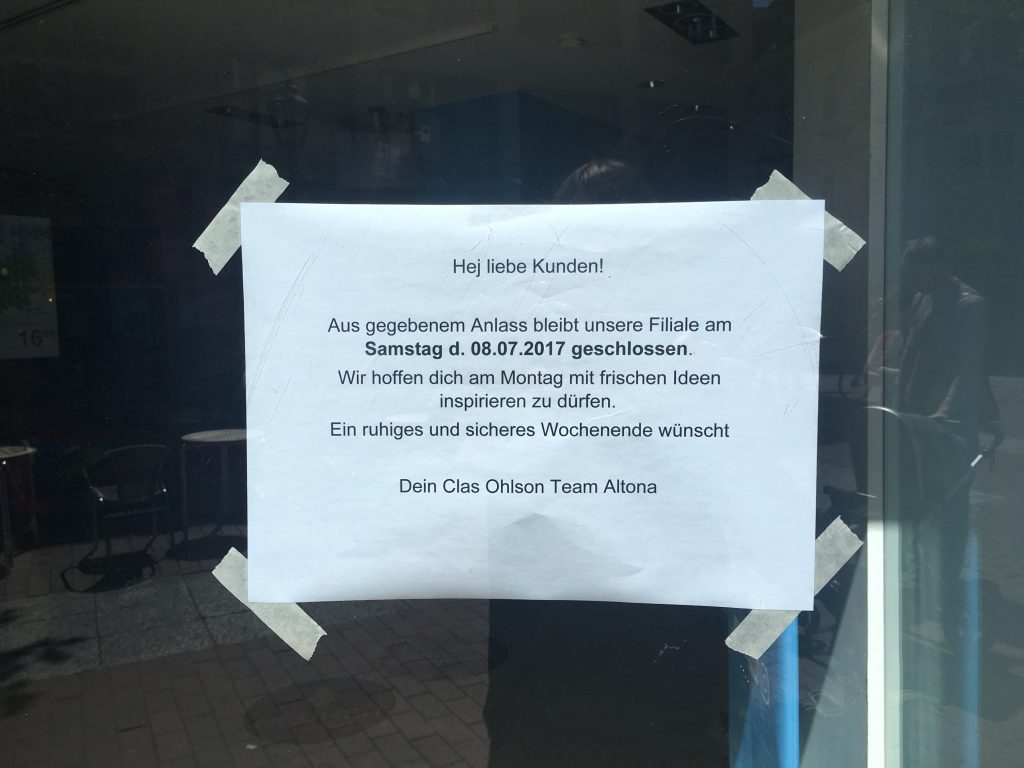

Ein Wochenende in Angst: Samstags klebten an vielen Ottenser Läden Zettel wie dieser (c) Verena Carl

Dann wachten wir am Freitag morgen von Detonationen und dem beißenden Geruch brennenden Gummis auf. Sahen vom Balkon aus eine schwarz gekleidete Meute Böller werfen, etwa 30 Meter von unserem Haus entfernt an der Kreuzung Max-Brauer-Allee. Erhielten die ersten WhatsApp-Nachrichten von Bekannten aus der Elbchaussee und der Schmarjestraße: Parkt euer Auto weg! Und dann geht bloß nicht mehr aus dem Haus! Schon gar nicht die Kinder ohne Begleitung! Dicke Rauchsäulen stiegen in den Morgenhimmel.

Darf man das mit Krieg vergleichen – oder ist das vermessen?

Den Rest des Tages verbrachten wir mit ständigen Live-Updates an unseren Handys: Wo sind die jetzt unterwegs? Kommen die noch mal zurück? Wo stehen die ausgebrannten Autowracks (siehe Foto oben)? Das war der Moment, in dem ich plötzlich dachte: Das hat was von Krieg. Und gleichzeitig der Moment, in dem ich merkte, dass an diesem Gedanken etwas Grundlegendes falsch war.

Glasscherbenviertel: Entlang der Max-Brauer-Allee gingen vor allem Bankenschaufenster zu Bruch (c) Verena Carl

Denn: Wir wussten ja genau, dass es vorübergeht. Die Knallerei, das ewige Gekreise der Hubschrauber, der Brandgeruch. Anders als Menschen in realen Kriegsgebieten mussten wir keine Angst haben vor Bombenabwürfen, und wir konnten ganz bequem im gut gefüllten Supermarkt im Nachbarviertel einkaufen, nachdem das Einkaufszentrum im Viertel aus Angst vor Steinewerfern vorzeitig schloss. Das Fußballturnier am Samstag nachmittag? Einfach verschoben. Der Kindergeburtstag fand statt, auf dem Weg dorthin zählten wir vom Auto aus die Wasserwerfer, die auf der Holstenstraße auf ihren nächsten Einsatz warteten.

Über Ottensen lag eine seltsam gespannte Ruhe, ein wenig wie in den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester: kaum Verkehr, freie Straßen, am Samstag fast schon ein Idyll, eine Vorahnung: Das Schlimmste ist geschafft. Abends hatten wir dann auch das Schlafzimmer fertig gestrichen. Wie geplant.

Nach dem G 20: Aufräumen im Gefühlschaos

Sonntag nach dem G 20: ein Tag mit den Kindern im Schwimmbad. Eis am Stiel, Wasserrutschen, deutsches Mittelstandsidyll. Auf der Liegewiese las ich in einer Nachrichten-App, dass sich spontan jede Menge Leute zusammengetan hatten, um die Überreste von Gewalt und Chaos zu beseitigen. Echte Hamburger Perlen. Und während die politische Nachlese stattfindet, während darüber geredet wird, wer Schuld war an der Fehleinschätzung und was die Wurzeln dieser Gewalt sind, bleibt bei mir eine ganz besondere Gefühlsmischung.

Klar: Mitleid mit den direkt Betroffenen. Mit Ladeninhabern, verletzten Polizisten, friedlichen Demonstranten, deren Anliegen in der Gewalt untergingen, mit den Besitzern ausgebrannter Autos und verkohlter Fahrräder. Aber eben auch Demut und Dankbarkeit. Weil es so verdammt viele Menschen gibt, die den Grusel nicht so einfach nach drei Tagen abschütteln können. Menschen, für die Krieg grausamer, unendlicher Alltag ist. Die nicht so einfach davonkommen wie ich, meine Kinder, mein Mann, meine Freunde. Davon mal einen Hauch zu spüren – das war für mich persönlich die wichtigste Lektion dieser aufwühlenden Tage.