Es gibt Faszination auf den ersten Blick und Liebe auf den ersten Satz. Manchmal kommt auch beides zusammen, und sei es nur für einen flüchtigen Moment. So war das jedenfalls an jenem Abend im Münchner „Atomic Cafe“, etwa im Jahr 1997 oder 98, und wenn sich jetzt wer wundert, warum ich so eine olle Kamelle auftische, dann kann ich nur sagen: Abwarten, alles hängt mit allem zusammen.

Also. München, damals. Eine Lesung war angekündigt, der Autor auf dem Plakat trug einen Allerweltsnamen und ein sympathisches Allerweltsgesicht, aber der Titel seines Kurzgeschichtenbandes stach heraus: „Wir schießen Gummibänder zu den Sternen.“ Ich war allein bei der Lesung, nicht etwa, weil ich in München keine Freunde hatte, sondern weil das damals eine Phase war, in der ich mich am wohlsten fühlte, wenn ich allein war unter Menschen. Eine Halbdistanz, in der ich mich unsichtbar oder sichtbar machen konnte, ganz wie ich Lust hatte.

Und dann, ehe es losging, stand da dieser Mann mit dem Wuschelhaar an der Bar, ebenfalls allein, und schaute. Klingt jetzt ebenfalls nach einer Allerweltssituation, war es aber nicht. Weil ich für einen Moment lang nichts anderes tun konnte, als diesem Mann beim Schauen zuzuschauen. Das war nämlich nicht so ein typischer Nachtleben-Abcheck, wie ich ihn sonst aus diesem Laden kannte – wer bist du so, was hörst du so, kommst du nachher mit mir mit – , sondern im Gegenteil so ein Blick, als hätte jemand nicht nur die Fensterläden weit aufgemacht, sondern gleich die ganze Hauswand aufgestemmt. Als wollte der alles gleichzeitig in sich hineinlassen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Eine grenzenlose, filterlose Aufnahmebereitschaft. Ich weiß nicht mal, ob er mich eigentlich registriert hat oder ob ihn etwas anderes viel mehr interessiert hat, die Sperrmüllstühle im Bühnenbereich, das Muster der Kratzer auf dem Boden. Erst als der Mann aufhörte, so allumfassend zu schauen und sich auf den Weg machte zum Mikrofon, begriff ich: Das war ja das Gesicht auf dem Plakat! Das war ja der mit dem Gummibänder-Buch! Das war Stefan Beuse – der Mann mit dem literarischen Röntgenblick!

Buchtipp Frühjahr 2017: ein bisschen Märchen, ein bisschen Krimi, ein bisschen Psychose

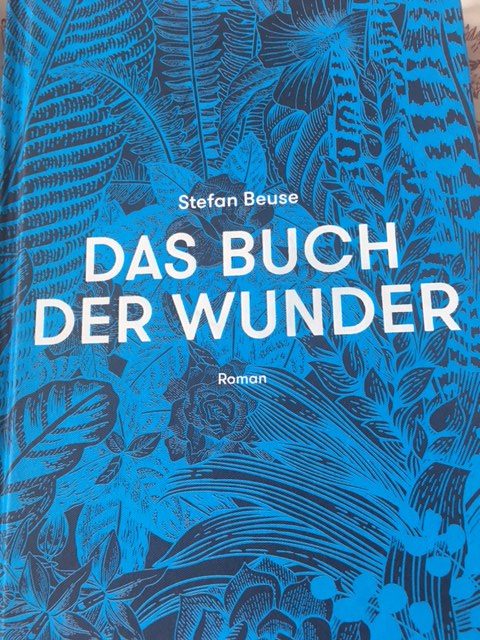

Genau der hat jetzt also mal wieder ein Buch geschrieben, erschienen ist es in einem kleinen, feinen Hamburger Verlag, und als ich es letzte Woche las, da musste ich wieder sehr an diesen Moment und diesen Blick denken. Denn den hat er sich offensichtlich bewahrt, und das macht seine Romane immer wieder zu einem vertrackten und anspruchsvollen Lesevergnügen. Weil er so eine Art hat, den Fokus immer wieder zu verstellen, dem Leser den Boden unter den Füßen wegzuziehen und beinahe orientalisch verschachtelte Geschichten zu erzählen, die absichtlich nie so ganz aufgehen. Auch “Das Buch der Wunder” ist so eine Art Prisma, das ganz unterschiedliche Farben einfangen und reflektieren kann, je nachdem, wie man es liest: Als Märchen, als Krimi, als literarischen Light-Horrorfilm. Als Geschichte eines Menschen, der in eine Wahnvorstellung, eine Psychose rutscht. Oder als Reflexion auf die Beziehung zwischen Wissenschaft und esoterischer Sinnsuche. Keine leichte Kost, aber gleichzeitig von einem verspielten Zauber. Die Hauptfiguren des Buches sind die Geschwister Penny und Tom, behütet aufgewachsen, moderne Wiedergänger von Hänsel und Gretel, von Jorinde und Joringel, die sich eines Tages nach dem Tod ihres Vaters eines Tages in einer Art Dschungel wiederfinden, der plötzlich in der Nähe eines Gewerbegebietes auftaucht. Als Toms Schwester einige Jahre später auf geheimnisvolle Weise verschwindet (vielleicht ist sie auch so banal wie tragisch im Gartenteich ertrunken?), hinterlässt sie ihm ein Tagebuch, das ihm helfen soll, sie zu finden, „auf einer anderen Frequenz.“ Der Beginn einer höchst seltsamen Odyssee. Ganz am Ende des Buches, Tom ist mittlerweile ein erfolgreicher Werbefilmer, trifft er am Set eines Pudding-Spots auf ein Mädchen, das die Gesuchte sein könnte. Oder doch nicht?

Ein Roman, der sich richtig dicke Bretter vornimmt: Was ist Wirklichkeit? Was ist Tod? Wie verständigen wir uns darauf, was wir sehen und wahrnehmen? Wie viele Parallelwelten, Antiwelten, Nebenwelten gibt es, von denen wir nichts ahnen? Lebt nicht letztlich jeder in seiner ganz eigenen, persönlichen Welt, egal, wie nah man sich in der Menschenmenge kommt? Ist nicht jeder in seiner Blase gefangen, unter dem eigenen Astronautenhelm, ganz allein unter Menschen? So wie der Mann an der Bar und die Frau im Publikum, damals in München 1998?

Meine Geschichte mit Stefan Beuse war übrigens noch nicht zu Ende mit dem Abend im Atomic Cafe, an dem wir uns dann doch nicht kennen gelernt haben. Ich habe nämlich was getan, das ich weder vorher noch hinterher jemals gewagt habe: Ich habe ein Gummiband zu den Sternen geschossen, sprich: ich habe ihm einen Fanbrief geschickt. Und dabei verschämt erwähnt, dass ich ebenfalls Texte schreibe. Darauf hat er tatsächlich geantwortet. Hat sich Geschichten von mir schicken lassen (damals noch per Briefpost!), und mich ermutigt, weiterzumachen. Das habe ich dann auch getan. Nicht nur deshalb, aber auch deshalb. Romane, Kinderbücher, Hörspiele.

Später, als ich dann auch nach Hamburg zog, haben wir dann tatsächlich auch mal gemeinsam an einer Bar herumgestanden. Jemand, bei dem man sich freut, wenn er irgendwo auftaucht, bei einer Lesung oder auf Facebook. Mit dem man ein paar nette Sätze wechselt, und dem man auch mal eine PN schicken kann, wenn man sich Gedanken über den Namen der weiblichen Hauptfigur macht. Geht auch schneller als die Briefpost im Jahr 98. So leicht aus den Augen verlieren kann man sich nicht mehr. Das Schönste ist aber nicht, dass ich ihn ab und an im wirklichen Leben treffe, sondern vor allem, dass ich alle paar Jahre ein neues Buch von ihm entdecke. Denn dann ist sie jedesmal wieder da: Die Liebe auf den ersten Satz.